El ocaso de toda una gran ciudad en pleno corazón del imperio estadounidense. Un antiguo símbolo de su poderío industrial y del “sueño americano” donde hoy, sin embargo, se venden viviendas por el precio simbólico de un dólar, ya que nadie quiere habitar el inhóspito silencio de unos barrios abandonados que no tienen electricidad, ni agua, ni policía, ni escuelas. Porciones enteras de la ciudad han muerto. Otras están agonizando. Otras sobreviven, pero lo hacen rodeadas de un creciente marasmo de solares vacíos y calles abandonadas. Al igual que la calavera de Hamlet, el pulido esqueleto de Detroit nos mira con la sonrisa sardónica de los muertos, como queriendo decir “no os lo toméis a mal, amigos, ¡la economía de mercado es así!”.

La prensa internacional lleva varios

años recreándose en el asombro por lo sucedido en la ciudad más grande

de Michigan y nosotros no podíamos ser menos, ya que el declive de

Detroit es un fenómeno fascinante. Trágico, sin duda, pero fascinante.

Primero por las imágenes que ha generado, especialmente en forma de

“naturaleza muerta” arquitectónica. Han sido esas fotografías las que

han atraído las miradas del mundo hacia una ciudad que llevaba décadas

descomponiéndose en silencio.

Hace un tiempo causó cierto impacto un reportaje de la revista Time en el que dos fotógrafos franceses —Yves Marchand y Romain Meffre, quienes además publicaron un libro llamado Ruins of Detroit— hacían un repaso a algunos rincones muy representativos de la decadencia de la ciudad. Podíamos ver estaciones de tren, aulas, consultorios de dentista, teatros, polígonos industriales, oficinas, bibliotecas… todos ellos lugares que ahora están vacíos, descascarillados por el tiempo y sumidos en un entrópico desorden. Un fantasmagórico espectáculo de objetos cotidianos a los que ya nadie va a dar uso, de pequeños pedazos de civilización que se han perdido y que nadie sabe cómo recuperar.

Son escenas que se repiten una y otra vez a lo largo de una de las ciudades más grandes de los EE. UU. No estamos hablando de recovecos ignorados por hallarse en las inconvenientes e incómodas afueras, no, aunque a veces lo parezca porque aparecen rodeados de la nada. Algunos de los casos más espectaculares de grandes infraestructuras difuntas se encuentran en pleno centro de Detroit. Escenarios que podrían pertenecer a una película de ciencia-ficción apocalíptica, pero que son reales y yacen en plena espina dorsal de lo que una vez fue una de las metrópolis más importantes del mundo, la bandera de la infalible creación de riqueza del sistema. Ahora esa bandera sigue agitándose al viento, pero más bien como un trapo descuidado que se ha convertido en motivo de sonrojo para los profetas del “nada puede fallar”. Personalmente, me llamó mucho la atención la frase de un vecino de Detroit que recogía un artículo: “cuando nos mudamos aquí hace diez años, le dije a mi mujer que iba a volver a fumar. Todo era tan apocalíptico que sentí la necesidad de volver a los viejos hábitos”. Así es como una ciudad puede morir.

Hace un tiempo causó cierto impacto un reportaje de la revista Time en el que dos fotógrafos franceses —Yves Marchand y Romain Meffre, quienes además publicaron un libro llamado Ruins of Detroit— hacían un repaso a algunos rincones muy representativos de la decadencia de la ciudad. Podíamos ver estaciones de tren, aulas, consultorios de dentista, teatros, polígonos industriales, oficinas, bibliotecas… todos ellos lugares que ahora están vacíos, descascarillados por el tiempo y sumidos en un entrópico desorden. Un fantasmagórico espectáculo de objetos cotidianos a los que ya nadie va a dar uso, de pequeños pedazos de civilización que se han perdido y que nadie sabe cómo recuperar.

Son escenas que se repiten una y otra vez a lo largo de una de las ciudades más grandes de los EE. UU. No estamos hablando de recovecos ignorados por hallarse en las inconvenientes e incómodas afueras, no, aunque a veces lo parezca porque aparecen rodeados de la nada. Algunos de los casos más espectaculares de grandes infraestructuras difuntas se encuentran en pleno centro de Detroit. Escenarios que podrían pertenecer a una película de ciencia-ficción apocalíptica, pero que son reales y yacen en plena espina dorsal de lo que una vez fue una de las metrópolis más importantes del mundo, la bandera de la infalible creación de riqueza del sistema. Ahora esa bandera sigue agitándose al viento, pero más bien como un trapo descuidado que se ha convertido en motivo de sonrojo para los profetas del “nada puede fallar”. Personalmente, me llamó mucho la atención la frase de un vecino de Detroit que recogía un artículo: “cuando nos mudamos aquí hace diez años, le dije a mi mujer que iba a volver a fumar. Todo era tan apocalíptico que sentí la necesidad de volver a los viejos hábitos”. Así es como una ciudad puede morir.

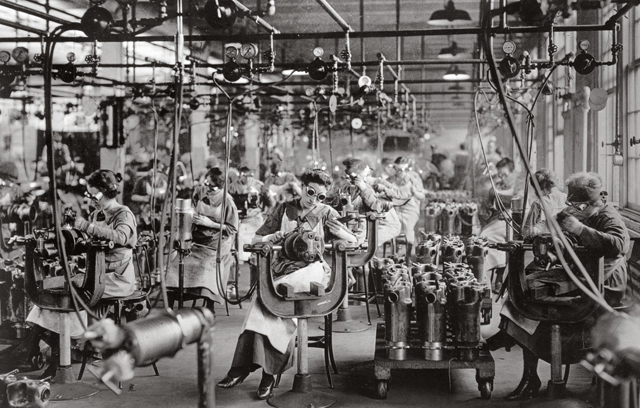

Detroit bullendo de actividad en sus días de esplendor: una imagen que hoy resulta extrañamente distante. (WunderPhotos)

A mediados del siglo XX, la orgullosa

Detroit era la cuarta mayor ciudad de los Estados Unidos de América,

únicamente por detrás de los consabidos grandes colosos: New York, Los

Angeles y Chicago. Hoy ha caído al puesto número 18 de la lista, por

debajo de municipios de los que ustedes probablemente habrán escuchado

hablar bastante menos, caso de Columbus, Jacksonville, Charlotte o Fort

Worth. Y anda en camino de terminar cayendo incluso un puesto más, ya

que su población podría ser superada en poco tiempo por la ciudad tejana

de El Paso. Detroit es, junto a la problemática Baltimore, la única

gran ciudad de los Estados Unidos que pierde población de manera

sostenida. Y la situación no tiene visos de cambiar a corto plazo, pese a

los desmentidos a la desesperada del actual alcalde Dave Bing,

quien se empeña en que “los números deben de ser incorrectos”.

Voluntariosa pero inútil autodefensa muy propia de un político que no

afronta la realidad de la sociedad que administra. Porque el censo

oficial muestra una aplastante tendencia histórica: en 1950, el

municipio contaba con 1 900 000 habitantes. Cuatro décadas más tarde, en

1990, había perdido casi la mitad y se había visto reducida a 1 000

000. Pero la cosa no se detuvo ahí; el éxodo se aceleró con el cambio de

siglo y en los últimos censos oficiales se contabilizan unos 700.000

habitantes. Es decir: lo que antaño fue la cuarta pata de la gran mesa

estadounidense ha perdido más de un millón de habitantes en medio siglo.

Peor aún: desde el año 2000 se han marchado más de 200 000 personas del

casco urbano. Es decir, la ciudad ha perdido un sobrecogedor 25% de su

población… ¡en diez años! Se estima que quedan en Detroit unas 270 000

viviendas en pie, a repartir entre 160 000 familias. Y eso que muchas

han sido demolidas o han desaparecido pasto de las llamas.

Durante

los años 20, la industria manufacturera convirtió Detroit en la ciudad

de mayor crecimiento en todo EEUU. (Photographium)

¿Qué ha sucedido? Porque en sus buenos

tiempos Detroit fue una Meca del empleo, uno de los lugares donde

resultaba más fácil establecerse. Lucía con orgullo el sobrenombre de

“Motor City”: su inmensa industria del automóvil la había convertido en

una metrópolis populosa y floreciente, en la que había trabajo, dinero,

negocios, ganancias. Entre 1900 y 1930, la atracción que despertaba la

inagotable oferta de trabajo multiplicó la población de la ciudad por

seis. Llegaron cantidades ingentes de inmigrantes —blancos europeos y

negros del sur— buscando salir adelante en la fabricación de coches, con

lo que Detroit se convirtió en la ciudad de más rápido crecimiento de

los EE. UU. General Motors, Ford y Crhysler constituyeron la santísima

trinidad de corporaciones que convirtieron Michigan en el máximo

propulsor de la industria manufacturera estadounidense.

Aquella prosperidad se transformó en

lujuria arquitectónica. Se construyó. Y se siguió construyendo. La

ciudad se vistió de lujo, con obras ambiciosas y un gusto adquirido por

refinamientos culturales de los que incluso su población obrera podía

sentirse orgullosa. Hacia 1950 se alcanzó el pico de población. Detroit

llegó a conseguir que su nombre resonase más allá de las fronteras

estadounidenses y no únicamente por ser la cuna y laboratorio del nativo

más célebre de Michigan, Henry Ford, uno de los padres de la

industria moderna, si acaso no “el” padre. La ciudad consiguió proyectar

al exterior una personalidad propia, una cultura distintiva. Por

ejemplo, durante los años 60 Detroit alcanzó celebridad universal

gracias a la discográfica Motown, que fue para Detroit lo que los Beatles fueron para Liverpool o lo que Nirvana fue para Seattle. Hitos de la cultura popular que ponían una ciudad industrial en el mapamundi.

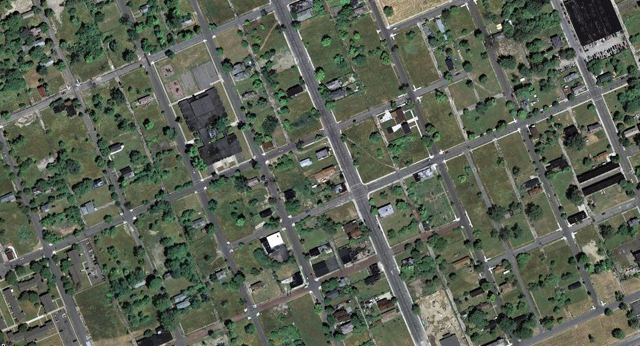

El porcentaje de solares desocupados del núcleo urbano se ha disparado hasta límites verdaderamente surrealistas.

Por entonces, sin embargo, la ciudad ya

había empezado a manifestar los síntomas de diversas enfermedades. En el

barco de Detroit nunca se consiguió que todos remasen al unísono y la

ciudad fue uno de los principales ejemplos de un fenómeno inconveniente:

la segregación racial espontánea. Los blancos vivían en sus barrios y

los negros en los suyos, generalmente en zonas más pobres. No se

mezclaban. Cuando un negro progresaba gracias a su trabajo o a su

talento y se mudaba a un barrio mejor, los blancos se sentían incómodos.

Esto produjo un fenómeno que no fue exclusivo de Detroit, pero que sí

fue particularmente marcado allí: el white flight, la salida de

población blanca de clase media hacia los suburbios, más acomodados y

más acogedores. Los negros permanecían en el centro, en el municipio de

Detroit propiamente dicho, hasta que se convirtió en la ciudad con

mayoría de población negra más grande del país. Mientras los municipios

circundantes del área urbana estaban cada vez más poblados, la propia

Detroit comenzaba a contar su población a la baja. Otro efecto directo

del white flight fue la fuga de capitales: a medida que se

marchaba la población blanca —que casi invariablemente disponía de

mayores ingresos— la renta per capita en Detroit comenzaba a decaer.

Había que unir a todo esto el progresivo descenso en la actividad

industrial motivado por la incipiente deslocalización de las grandes

empresas, la cual produjo un aumento del desempleo que afectó

principalmente a la población negra del centro.

Woodward Avenue, ayer rebosante de vida, hoy un espectáculo de vacío y desolación en pleno centro de la ciudad. (Daily Mail)

Se produjo una fractura social no

solamente entre blancos y negros, sino incluso entre los propios

afroamericanos: mientras una parte pudo aspirar a convertirse en clase

media como en ningún otro lugar de los EE. UU. —con buenos trabajos,

viviendas agradables en barrios tranquilos y optimistas aspiraciones de

cara a futuro—, otros se veían presas del paro y la marginalidad. La

delincuencia empezó a incrementarse, principalmente como consecuencia de

la implantación de redes de tráfico de drogas. Guerras callejeras entre

mafias negras y blancas para controlar el narcotráfico provocaron un

incremento de la violencia. Detroit llegó a ser la capital nacional del

asesinato, además de aparecer frecuentemente en las noticias a causa de

disturbios diversos de carácter racial.

El viejo estadio de béisbol de los Tigers de Detroit, antes y ahora.

Durante los 70, pese a los crecientes

problemas, la ciudad continuaba construyendo grandes edificios e

infraestructuras. Puede que el declive social se fuese agravando, pero

no hay quien se fije menos en la auténtica realidad de los números que

aquellos que se pasan el día especulando con esos números (y la presente

crisis nos ha dado buena muestra de ello). Detroit continuaba brillando

de puertas afuera, así que había que seguir adelante con la función: se

supone que la ambición siempre tiene premio y se erigieron hitos

arquitectónicos espectaculares como el Renaissance Center, hoy un

detalle característico del skyline de la ciudad. En el trasfondo,

sin embargo, el desempleo, la pobreza y la violencia continuaban

agravándose. Las empresas seguían marchándose para obtener mayores

beneficios en lugares en los que hubiese mano de obra más barata y con

menos aspiraciones laborales. La concesión de licencias para nuevas

factorías estaba bajo mínimos. Incluso Motown, estandarte económico de

la ciudad junto a los tres grandes del automóvil, optó por mudarse a Los

Angeles. El barco de Detroit seguía flotando a duras penas, pero

quienes habían visto agrandarse las vías de agua y tenían posibilidades

para marcharse —como las corporaciones— no lo dudaron un instante. En

general, casi todos los grandes núcleos industriales y manufactureros

del nordeste estadounidense empezaron a sufrir las consecuencias de la

deslocalización: es el hoy llamado “cinturón del óxido”, la antigua

constelación de centros productivos que se vieron repentinamente

condenados a la inactividad cuando las grandes empresas descubrieron que

podían ganar más dinero en otros lugares. Pero en ninguna otra parte

tuvo este proceso consecuencias tan demoledoras como en Michigan, y muy

especialmente en Detroit.

La decrepitud del Michigan Theater, una tragedia shakesperiana en sí misma.

Pese a todo, casi de manera paradójica,

el renombre internacional de lo que aquí llamaríamos “la marca Detroit”

no decayó en los años 80. Aunque ya se estaban cerrando infraestructuras

y la tasa de desempleo estaba oficialmente situada en un 12% —bastante

por encima de la media nacional—, la proyección mundial de la NBA le

confirió un último motivo de orgullo a la ciudad. Los Detroit Pistons,

gracias a una generación de jugadores conocida como los Bad Boys,

se hicieron célebres justo en el momento en que el baloncesto

profesional estadounidense fue transformado en un producto de consumo

mundial, como McDonald’s o la Coca Cola. Los pistones —no podían

llamarse de otro modo jugando en representación de la capital mundial

del automóvil— eran rudos, sucios y desde luego carismáticos. Casi sin

pretenderlo reflejaron perfectamente la personalidad propia de la

ciudad: dureza callejera y eficacia industrial a partes iguales. Eran el

Reverso Tenebroso del showtime hollywoodiense de los Lakers,

del cerebral esteticismo renacentista de las huestes de la europeizante y

universitaria Boston, o de las hazañas atléticas de Chicago. Los

Pistons eran puro Detroit, unos forajidos de las canchas liderados por Isiah Thomas que le plantaban cara a base de chulería Michigander al sonriente prestidigitador “Magic” Johnson, a aquel severo compositor de sonatas para aro y orquesta llamado Larry Bird, o al superhéroe de dibujo animado que conocimos como Michael Jordan.

Eran tiempos de gloria para la Motor City. Serían los últimos. Porque

el deporte muy a menudo engaña… para entonces la ciudad ya había entrado

definitivamente en barrena. Que nos lo digan a nosotros, los españoles,

flamantes campeones del mundo de fútbol. Sin trabajo, pero campeones.

Los colegios abandonados son la perfecta metáfora del tenebroso futuro de Detroit. (Marchand/Meffre)

Los años 90 y el cambio de siglo

trajeron consigo el desmoronamiento total. Las últimas grandes fábricas

que aún quedaban también partieron en busca de empleados que trabajasen

lo mismo o más por mucho menos dinero y la industria de Detroit, ya

agonizante, firmó su certificado de defunción. Ya no solamente los

negros del centro de Detroit se veían castigados por el desempleo, sino

también los blancos del área metropolitana (caso de Flint, localidad

natal de Michael Moore, cuyo colapso económico ha sido

nutridamente documentado por el cineasta). La crisis mundial del 2008 ha

terminado de acelerar la huida en masa de habitantes y la ciudad se ha

desangrado. Las consecuencias de la diáspora han sido tremebundas para

Detroit: a menudo han sido los más pobres quienes se han quedado, así

que la renta per capita se ha desplomado todavía más, y lógicamente la

capacidad recaudatoria del ayuntamiento se ha extinguido. La magnitud

del desastre no puede ser exagerada: el consistorio se ha encontrado con

gravísimos problemas de falta de presupuesto y ha tomado medidas

extremas, llegando a retirar de barrios enteros el alumbrado eléctrico,

el suministro de aguas y la recogida de basuras, así como la cobertura

policial y de emergencias, todo porque sencillamente ya no hay dinero

para mantenerlas. El propio ayuntamiento animaba a los ciudadanos a

mudarse a aquellos barrios donde todavía se podían conservar los

servicios básicos —aunque depauperados— en lo que constituye un

alucinógeno ejemplo de ciudad del primer mundo que da por perdidos

varios de sus miembros y ha decidido amputarlos para que no se extienda

la gangrena. Regiones enteras de la metrópolis quedaron vacías. Las

propias autoridades han decidido demoler edificios que habían quedado

vacíos para no tener que hacerse cargo de su mantenimiento. Otros muchos

han sido incendiados. Un vistazo a Google Earth resulta revelador: la

cantidad de solares vacíos en pleno centro de la ciudad puede dejar

boquiabierto a cualquiera.

A

principios de los 90, cuando fue tomada esta foto, el centro de Detroit

ya mostraba un aspecto desolador. Hoy está todavía peor.

Desamparo social y catástrofe educativa

vinieron después, casi en forma de plaga bíblica. La actual crisis

financiera, que EE. UU. sobrelleva con su acostumbrado ímpetu de

siempre, no ha podido en cambio ser afrontada por Detroit. El desempleo

registrado gira en torno al 20%, algo totalmente inaudito en una gran

ciudad de la América moderna. Pero hablamos de la cifra oficial, porque

no son pocos quienes la elevan considerablemente y llegan a hablar de la

mitad de la población en edad de trabajar. El porcentaje de familias

por debajo del umbral de la pobreza se calcula entre un 30-35%, de nuevo

según cifras oficiales que podemos sospechar tiran por lo bajo.

Económicamente hablando, Detroit casi está dejando de ser América, al

menos tal y como los americanos quisieran entender su país.

Naturalmente, las historias humanas que hay detrás de todo este curso de

degradación resultan incontables y a menudo terriblemente

desgarradoras. Como en toda crisis económica, fenómeno que los políticos

y muchos medios de comunicación suelen limitarse a resumir alegremente

con un puñado de números, el sufrimiento humano se convierte en un

índice que no puede siquiera medirse, entre otras cosas porque la

mayoría de las veces queda oculto en el anonimato de las víctimas. Pero

ha surgido un reclamo inesperado: la arquitectura abandonada ejerce como

portavoz silencioso de ese sufrimiento. Fotografías de colegios vacíos

que nos hablan de los niños que ya no tienen aula, de los padres que ya

no tienen trabajo, de los hoteles en donde ya nadie se hospeda porque en

Detroit ya no hay negocio alguno que hacer y es un lugar de donde se

huye, no a donde se va. Fotógrafos profesionales y aficionados de

diversas partes del mundo comenzaron a acudir en busca de imágenes

chocantes que normalmente asociamos con el tercer mundo o con la súbita

caída de regímenes como el soviético. Grandes edificios dejados a su

suerte, testimonio mudo y descorazonadoramente monumental de la

ocasional futilidad de las grandes ambiciones colectivas cuando quienes

han generado esas ambiciones han decidido que ya no ganan lo suficiente

allí y se marchan para no volver.

La Michigan Central Station, un asombroso monumento a los daños colaterales del capitalismo.

Una de las presas más codiciadas por los

cazadores de bodegones apocalípticos es la Michigan Central Station,

que en su día fue uno de los varios motivos de orgullo para una ciudad

que podía presumir de contar con la construcción ferroviaria más alta

del mundo. Hoy, sin embargo, parece el decorado de una pesadilla

distópica. Pocos lugares abandonados hay en el corazón de occidente con

semejante atractivo simbólico para el objetivo de una cámara: su solemne

y grandilocuente fachada fue concebida en pleno arrebato monumentalista

del auge industrial. La estación se alza en solitario frente al Parque

Roosevelt, sin otros edificios circundantes: una ubicación insular que

durante su periodo de actividad se antojaba casi paradisíaca… qué mejor

bienvenida al forastero que una estación rodeada de parques y grandes

explanadas de verde césped. Hoy, sin embargo, ese mismo aislamiento la

hace parecer un tétrico monolito legado por alguna civilización

alienígena, abandonado allí para asombro de los humanos. El estado de

abandono de su exterior produce el efecto óptico de hallarnos ante el

vestigio de una era remota: vías reconquistadas por la mala hierba,

pavimentos agrietados y arbustos que se empeñan en crecer incluso sobre

el terrado del edificio del vestíbulo. Todavía más impresionante resulta

el interior, aunque desgraciadamente no lo han sabido respetar los

compulsivos estampadores de graffitis, incapaces —en sus cortas miras—

de reconocer y admirar la grave y majestuosa decadencia catedralicia que

los rodea. Todo un templo consagrado al olvido en el que las pueriles

pintadas todavía parecen irrespetuosas y fuera de lugar, como si alguien

vaciase su spray sobre un féretro sin pensar en la dignidad del

difunto.

Un asilo abandonado en cuyas paredes una pintada dice “Dios ha abandonado Detroit”

No menos espectacular ha sido la estéril

agonía del antaño esplendoroso United Artists Theater, situado también

en pleno centro de Detroit, cuyo tablado ahora desahuciado es uno de los

lugares más asombrosos de la ciudad, ya que parece el aterrador

decorado de alguna secuencia de Alien, el octavo pasajero. En la

ornamentación interior de la sala se distinguen todavía los recargados

grutescos —inspirados en la arquitectura de España, por cierto— que un

día simbolizaron el afán de los nuevos ricos michiganders por

imitar los suntuarios libertinajes del barroco europeo. Ahora, sin

embargo, esas formas aparecen desnudas y blanqueadas, como si fuesen el

esqueleto de algún inmenso monstruo deforme o los restos inertes de un

arrecife de coral. Viéndolo en su actual estado cuesta imaginar su

pasado esplendor: el United Artists Theater fue una de las ambiciosas

salas de proyección construidas por la compañía cinematográfica que Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks

fundaron como respuesta a la dictadura de los estudios tradicionales.

Inaugurado en 1928, podía dar cabida a más de 2000 espectadores, pero

además de ser un lujosísimo cine de babilónicas hechuras, el Theater

sostuvo sobre su techo un edificio de 18 plantas repletas de opulentas

oficinas para alquilar. Allí se siguieron proyectando películas de gran

formato hasta los años 70, cuando el declive comercial de la

cinematografía provocó que la sala fuese adoptada por la Orquesta

Sinfónica de Michigan. Pero pasaron los años e incluso la orquesta se

terminó marchando, hasta que ya solo quedaba en la planta baja del

edificio un club nocturno, The Vault, que ocupaba el antiguo

local de un banco y que había transformando las antiguas cámaras

subterráneas en espacios nocturnos para el divertimento de las gentes cool del downtown.

Aquel club fue el último espacio en resistir al abandono en un edificio

donde la antigua sala de cine se dedicaba a criar polvo y donde ya

nadie alquilaba ninguna de las oficinas. Cuando también The Vault

cerró, el imponente United Artists Theater quedó completamente vacío.

Todo el metal útil de cada una de las plantas fue retirado. Ahora, sin

uso, el edificio espera una posible demolición.

Impresionante espectáculo: el apocalíptico interior del otrora lujoso United Artists Theater.

Por cierto, The Vault no ha sido

el único negocio en aprovechar las extintas oficinas bancarias para

nuevos usos. Tras la emigración en tropel de las instituciones

financieras, sus antiguos locales han sido ocupados por todo tipo de

inquilinos oportunistas que, de hecho, cubren todo el espectro de

propósitos de servicio social: desde congregaciones baptistas a clubes

de striptease. En otros casos, ni siquiera eso. Por ejemplo, la

vida del National Bank no gozó de la prórroga del reciclaje y ahora el

robusto portón de su cámara acorazada aparece tiñoso de óxido, mientras

que los pequeños cajones de seguridad, ya vacíos, simbolizan

lacónicamente toda la riqueza perdida de la ciudad del motor. Además de

los bancos, la ciudad que reinó en el imperio del automóvil está ahora

plagada de gasolineras abandonadas, con sus fachadas aún reclamando la

atención a base de colorido maquillaje, como mujeres de la noche

incapaces de hacer frente con dignidad a su inevitable decrepitud. Lo

mismo puede decirse de los restaurantes y locales de comida rápida que

lucen todavía lozanos en sus fachadas, aunque el interior aparece oscuro

porque tras sus cristales ya no se sirven hamburguesas ni café: son

negocios que a menudo han muerto en plena juventud.

El salón de baile del Hotel Plaza, crudo retrato de la vanidad perdida de Detroit.

No han tenido mucha más suerte los

hoteles. Por ejemplo, el harinoso salón de baile del hotel Lee Plaza fue

una de las estrellas en el famoso álbum funerario de la revista Time. Su rigor mortis

fue descarnadamente inmortalizado por las cámaras, que captaron la

estancia bien bañada por la luz diurna como para mostrar con cruel

fidelidad hasta el último desconchón de las paredes. La foto era

impactante, presidida como estaba por un piano varado sobre su costado

como si fuese un buque después de un naufragio o una ballena agonizando

en la playa, en mitad de un decrépito desorden que ni siquiera ofrece el

consuelo de resultar solemne. En otro tiempo ese mismo lugar fue patio

de recreo donde tenían lugar sofisticados juegos de sociedad; hoy es una

tumba de marfil en la que no hay más cadáveres que unas cuantas sillas

rotas y un piano desvencijado. No demasiado lejos se levantan dos

hoteles de 13 plantas cada uno: el Eddystone y el Park Avenue.

Construidos según los patrones de solidez racionalista de los años 20 y

otrora repletos de huéspedes que visitaban la ciudad por negocios, son

ahora dos mausoleos de mal aspecto, inútilmente erguidos sobre lo que

quiso ser un parque y ahora se ha convertido en uno de tantos

descampados mortecinos.

Fascinante instantánea del laboratorio abandonado del Cass Technical High School. (Andrew Moore)

Tampoco se ha librado del naufragio,

como ya comentábamos, el sistema educativo. El Cass Technical High

School, por ejemplo, es ahora una especie de museo dedicado a lo que

pudo haber sido y no fue. Algunas de sus dependencias, como los

laboratorios, sufren un abandono tan pasmosamente estético que bien

podría haber sido diseñado por un artista conceptual: cajones y

portezuelas de madera abiertas en serie, quizá por buscadores de

sustancias de dudoso uso, y encimeras devoradas por el fárrago de mil

pequeños utensilios y fragmentos de objetos indefinidos, presidido todo

por estanterías prácticamente intactas, repletas de probetas, tubos de

ensayo y mecheros Bunsen que nadie se ha molestado en robar.

Algo similar sucede en la Jane Cooper Elementary School, donde un día se ayudaba a los pequeños michiganders

a aprender a leer, escribir, sumar… a crecer en definitiva. Hoy es una

descorazonadora parábola visual del futuro truncado de Detroit.

Empezando por su antiguo auditorio, un teatrito donde los pequeños

cantaban y actuaban para regocijo de sus padres. Las cortinas del telón

están aún en su sitio, pero mientras que el auditorio abandonado

aparecía prácticamente intacto en el reportaje de Time,

constituyendo una visión tan hermosa como triste, al año siguiente ya

había sido destrozado y pintarrajeado por los vándalos de turno…

significativo el modo en que quienes deberían sentirse víctimas del

declive de la escuela, quienes deberían querer conservar aquellos

lugares intactos como monumento a su herido orgullo ciudadano, son

precisamente quienes le han puesto la puntilla rompiéndolo todo y

llenándolo de graffitis. Con todo, en algunas aulas las pizarra

continúan colgadas. Curiosamente, o no tan curiosamente, nadie se ha

llevado los libros, que bien se amontonan en cajas o se desparraman por

los suelos de la biblioteca. Además de las escuelas, otros servicios

públicos abandonados por las autoridades han producido imágenes

igualmente impactantes, como la comisaría de policía de Highland Park,

donde junto a ficheros y escritorios abandonados se desperdigaban

decenas de fotografías de sospechosos, fichas con huellas dactilares e

informes que ya no servirán de nada.

Escuela elemental Jane Cooper hace unos años, abandonada pero todavía intacta en solemne recordatorio de la deblace educativa.

Un año después de la imagen anterior, la escuela ya había pagado el precio al ser arrasada por unos vándalos.

Aunque, si hablamos de tamaño, los más

grandes pecios del naufragio de Detroit proceden, cómo no, de su

industria. Grandiosa, ciclópea, faraónica… todos los adjetivos se quedan

cortos para describir la ruina durmiente de la Packard Plant, quizá una

de las fábricas abandonadas más fabulosas del mundo. Bautizada

inicialmente como Motor City Industrial Park, este complejo de

producción de automóviles es otro El Dorado para cualquier fotógrafo

ávido de sensaciones postarquitectónicas fuertes, cuya inmensa

desolación bien puede rivalizar con los ceremoniosos despojos

industriales y militares de la extinta URSS. Lo que allí se encuentra el

fotógrafo no desmerece de la escenografía de películas o videojuegos:

un laberinto de edificios rectangulares, callejones, túneles y

explanadas alfombradas por escombros, árboles secos y arbustos sin vida.

Todo metal y vidrio ha sido retirado para el reciclaje; edificios

enteros se han visto reducidos a los meros huesos. Cuesta creer que hubo

un día en que aquello bullía de actividad, en que allí se gestaba la

prosperidad o al menos la existencia medianamente cómoda de tanta gente.

El inmenso cascarón vacío del complejo se erige ahora como una broma de

mal gusto; tan grande, que su abandono resulta insultante. Como

curiosidad, la inmensa planta no está completamente vacía, sino que

tiene un inquilino fijo: Allan Hill, antiguo homeless,

desheredado del sistema que convirtió una de las naves del lugar en un

espacio habitable. El viejo y solitario Hill ya no posee todos sus

dientes pero se las ha arreglado para disponer de electricidad, agua e

incluso Internet. Un ejemplo de supervivencia y dignidad por parte de un

hombre rechazado por el sistema, que ahora habla de ese mismo sistema

con calmo escepticismo.

La fábrica Packard, hoy una de las más tremebundas ruinas industriales del planeta. (Daily Mail)

Igualmente imponentes son los restos

mortales del complejo River Rouge de la Ford: el interior de sus plantas

de producción se antoja hoy un túnel que lleva a ninguna parte, un

armazón de metal y cemento expuesto a la herrumbre, como si la torre

Eiffel hubiese muerto de vieja, hubiese caído sobre su costado y

descansara ahora en horizontal completamente desprovista de su antiguo

señorío. Pero no solamente servicios, comercios e industrias han

fenecido en Detroit. También barrios residenciales enteros han sucumbido

como en una epidemia. Una ingente cantidad de viviendas han sido

demolidas, otras incendiadas y otras muchas yacen en silencio,

desbaratadas por el tiempo, que lo desmorona todo con una rapidez

inesperada. En ciertas localizaciones, la retirada de todos los

servicios municipales básicos ha agravado la diáspora y ha producido

fenómenos chocantes como el de las viviendas en relativo buen estado que

se venden por un dólar, para el que quiera establecerse en mitad de la

zona cero… aunque por descontado nadie quiere habitar donde no hay ni

luz, ni agua, ni seguridad, ni comercios donde adquirir productos

básicos de consumo. En otros barrios con mejor suerte, las casas aún

habitadas conviven con los solares vacíos, a los que a veces se les

encuentra un uso peculiar: la ciudad puede presumir de contar con

auténticos campos de maíz en algunas calles del centro, donde los

vecinos han decidido emplear la tierra vacía como huerto particular.

El pizpireto barrio burgués de Brush Park como muestra del fracaso de toda una ciudad.

Mansiones abandonadas en Brush Park.

Particularmente pintoresco es lo sucedido en el barrio de Brush Park. En tiempos mejores, orgullosos michiganders de

clase media-alta edificaron viviendas elegantes y mansiones siguiendo

las más vistosas tendencias constructoras de la burguesía del viejo

continente: arquitectura renacentista francesa, italianizante,

victoriana, Beaux Arts, Art Decó, Segundo Imperio, Tudor, gótico

veneciano, románico richardsoniano… todo en un mismo barrio, como en una

gran caja de bombones. Pero de las 300 mansiones originales de Brush

Park únicamente quedan unas 70 en pie; no pocas de ellas parecen ahora

salidas de la película Psicosis: ventanas que nos contemplan con

mirada hueca o veladas por una ceguera de contrachapado, fachadas a

medio caer que se van derritiendo por la flacidez del abandono, desvanes

abiertos a la intemperie, jardines secos o en el mejor de los casos

rebosantes de enredaderas que devoran con avariciosa lujuria los

edificios (como una casa de Walden Street cuya fachada está

completamente cubierta por las hojas, creando un singular espectáculo en

mitad de la urbe). De las mansiones que todavía quedan, muchas están en

mal estado, pero varias se encuentran en proceso de intento de rescate,

porque ese barrio es uno de los principales patrimonios artísticos y

arquitectónicos de la ciudad, uno de los barrios en los que merece la

pena invertir un esfuerzo.

Piscina pública en Brush Park. Profundidad: “8 feet”

También en Brush Park hallamos otras

metáforas de ladrillo que nos hablan de un pasado mejor, como la antigua

piscina pública, hoy un mero cajón de cemento sin agua que lo llene,

todavía dividido en “calles” como la pista de aterrizaje donde se

estrellaron los sueños de prosperidad de la ciudad. Es una cripta

rectangular erigida con bloques de un anodino gris, su techo oxidado

aparece encrespado de cables y focos que cuelgan: todo metal

aprovechable e incluso las propias lámparas han sido retiradas. Como en

una broma macabra, el mosaico del borde de la piscina todavía indica su

profundidad: “8 feet”, aunque ahora ya no hay agua que impida comprobar

de un vistazo la distancia al fondo.

Biblioteca pública abandonada. Al parecer, a nadie le interesa llevarse los libros.

Son algunos ejemplos, pero se podrían

citar muchos más. Se estima que aproximadamente un tercio del territorio

de la ciudad se encuentra en estado de ruina o abandono. Las grandes

empresas se han ido y la locomotora de la industria norteamericana se ha

quedado detenida en la vía, mientras los arbustos crecen y los más

espabilados desclavan las vigas para venderlas al peso. ¿Hay esperanza

para Detroit? Hoy, las cifras oficiales hablan de un ligero repunte del

trabajo disponible, y los más optimistas cifran el paro en un 18-20%.

Pero no pocas voces hablan de un 40% o incluso un 50% de desempleo real,

en mitad de un país que actualmente tiene un 8% de media, lo cual —en

aquella nación y bajo sus condiciones de vida— ya es considerado

demasiado alto. Instituciones como el Family Independence Program, un

programa de asistencia social para familias de bajos recursos con niños a

su cargo (ofrece unos 500 dólares mensuales a parejas sin ingresos con

un hijo único y algo menos de 1000 dólares a familias numerosas con

siete u ocho hijos) sitúa a un 34% de la población bajo el umbral de

pobreza, pero nuevamente se barajan cifras alternativas que llegan al

60%.

Las pintadas reivinidicando la dignidad de la ciudad se multiplican: “Detroit no es un cadáver, Detroit vivirá”.

Las discusiones políticas en torno al

hundimiento del buque insignia de la industria manufacturera

estadounidense podrían alargarse hasta el infinito. Algunos hablarían

del derecho de las grandes empresas a buscar más beneficios en otras

localizaciones, otros harían alusión a la responsabilidad social de

dichas empresas y de las autoridades que les permiten alzar el vuelo sin

consecuencias. Probablemente no exista una respuesta simple que

satisfaga a todas las opiniones, pero la realidad de la situación, eso

sí, es incontestable. Detroit se ha venido abajo. La “gran D” se ha

transformado en una ciudad del tercer mundo inmersa en la nación que se

precia de liderar el primero. Incluso el propio gobierno de Michigan,

con sede en Lansing, le ha dado la espalda a la mayor población del

estado, a la que se contempla con disgusto y reluctancia. Detroit es un

agujero presupuestario y las instituciones municipales están sumidas en

una lucha por mantenerse en funcionamiento, mientras el gobierno estatal

soñaría con ceder de buena gana la ciudad a otro estado o incluso a

Canadá.

La pobreza y la proliferación de solares vacíos han generado el curioso fenómeno de la agricultura urbana.

La gente de Detroit, como suele suceder,

ha respondido al cataclismo de las formas más dispares imaginables.

Algunos han optado por la delincuencia o el vandalismo. Los hay también

que vagan por las calles en busca de despojos, en muchos casos rendidos

ante la desesperanza. Otros optan por apelar a la dignidad ciudadana,

por ejemplo creando programas espontáneos de “granjas urbanas” para

autoabastecerse de alimentos frescos cultivados en los muchos solares

vacíos que hay entre unos edificios y otros. Los hay que han llegado

hasta el punto de inspirarse en formas de supervivencia local concebidas

en el tercer mundo, como un sistema de reciclaje de aguas con el que

los vecinos de pequeñas zonas mantienen el valioso fluido circulando a

despecho de las fallas institucionales. Mientras tanto, los mapaches y

otros animales salvajes han empezado a merodear de nuevo por la ciudad

del automóvil, que no los veía en sus calles desde tiempos inmemoriales.

El barco se ha hundido. Esto debería

producir una profunda reflexión. Fue la cuarta mayor ciudad de los

Estados Unidos y, si sucedió allí, podría suceder en cualquier parte.

Porque lo que la caída de Detroit ha demostrado es que una ciudad no es

el conjunto sus edificios, ni de sus infraestructuras, ni de sus

instituciones. Una ciudad es su gente. Si la gente se marcha, la ciudad

muere. Y la gente se marcha cuando no tiene trabajo. ¿Inevitable? Quién

sabe. ¿Triste? Desde luego. El Titanic se hunde, queda para la opinión de cada cual ponerle nombre al iceberg.

Fuente: JotDown

Fuente: JotDown

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Tu comentario aquí